Eppure un sorriso io l’ho regalato

«Eppure un sorriso io l'ho regalato», recita un verso di Un malato di cuore di Fabrizio De André, brano contenuto nell'indimenticabile e struggente album Non al denaro non all'amore né al cielo (1971). La frase citata compare anche in uno dei numerosissimi appunti di Massimo Troisi, che non solo richiama la propria patologia cardiaca – in comune con il protagonista della canzone – ma viene utilizzata anche a mo' di poetico commiato. Altro riferimento musicale alla cardiopatia che ha accompagnato Troisi per tutta la sua breve vita lo si ritrova, inoltre, anche nella canzone ‘O ssaje comme fa ‘o core, scritta da lui stesso e musicata da Pino Daniele, altro artista affetto dal medesimo male. A coadiuvare Mario Martone nella composizione di questo affresco su pellicola Anna Pavignano, ex compagna di Troisi ma soprattutto co-sceneggiatrice di tutti i film da lui diretti, ad eccezione di Non ci resta che piangere (1984), scritto invece con Roberto Benigni e Giuseppe Bertolucci.

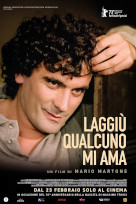

Presentato in anteprima nella sezione Berlinale Speciale del 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Laggiù qualcuno mi ama – titolo che ammicca al film di Robert Wise Lassù qualcuno mi ama (Somebody Up There Likes Me, 1956) – intende ripercorrere la parabola umana e professionale dell'artista, dagli esordi fino alla sua ultima fatica, Il postino (1994), diretto da Michael Radford (che valse a Troisi la nomination all'Oscar come Miglior attore protagonista e per la Migliore sceneggiatura non originale). L'intento di Martone, posto in essere sin dalle prime immagini, è quello di rileggere la sua poetica attraverso memorie inedite, filmati, testimonianze nonché con accostamenti e parallelismi, come quelli con François Truffaut e con il “suo” Antoine Doinel, personaggio immaginario interpretato da Jean-Pierre Léaud in ben cinque titoli, da Les Quatre Cents Coups (1959) a L'amour en fuite (1978). Un ideale leitmotiv fra i due cineasti su diversi aspetti: dalle questioni più propriamente tecniche, come il montaggio discontinuo, i fuori campo e i fermo immagine, alla natura stessa dei personaggi – interpretati rispettivamente da Troisi e Léaud –, ognuno a proprio modo inetto, fragile, incapace di stare al mondo e di reggere il ritmo imposto dal mondo femminile, costellato di figure indipendenti che dettano risolute le proprie regole. Questo secondo punto, secondo Martone, è centrale in tutta la filmografia di Troisi, in quanto il sentimento amoroso risulta essere qualcosa che i suoi personaggi rincorrono con una sorta di “prudente” costanza, i cui risultati più o meno soddisfacenti rispecchiano la vita di ogni giorno, permettendo così agli spettatori una più coerente immedesimazione.

Per affrontare una serie di letture eterogenee e composite, Martone parte dalla formazione di Troisi, in particolar modo dalle esperienze teatrali in circuiti alternativi – il cosiddetto teatro off – fino alle prima prove televisive con il trio chiamato La Smorfia (insieme a Lello Arena ed Enzo Decaro). Già dagli esordi l'attore sembra ricalcare, a detta del regista, le orme lasciate dai vari Antonio Petito e Eduardo Scarpetta, dai fratelli Eduardo e Peppino De Filippo e Totò, accantonando invero una certa cultura populista e paternalista in favore di una più tangibile declinazione popolare, sulla scia del rinnovamento teatrale degli anni Settanta: dalla Postavanguardia Teatrale alle prove partenopee di Enzo Moscato, Annibale Ruccello, fino alla compagnia teatrale Falso Movimento (fondata nel 1977 proprio da Martone), la quale confluirà nel 1987 in Teatri Uniti, insieme a Toni Servillo e Antonio Neiwiller. La parte centrale del documentario – attraverso il montaggio a cura del sodale e imprescindibile Jacopo Quadri – interseca voci e volti di figure che hanno condiviso con Troisi parte del proprio percorso: da Roberto Perpignani a Paolo Sorrentino, da Michael Radford a Goffredo Fofi, da Ficarra e Picone a Francesco Piccolo, fino alla redazione della rivista cinematografica «Sentieri selvaggi». Menzione a parte la partecipazione di Pavignano, con la quale Martone si sofferma su alcuni processi creativi nonché su aspetti privati.

A emergere dalle molteplici voci sono sfaccettature inedite dell'interprete, accostabile sullo schermo a un Woody Allen o a un Charlie Chaplin per la capacità di accordare drammatico e comico, rendendoli entrambi parte di un unico registro comunicativo. Martone – che già in Qui rido io aveva ragionato sui due registri – mette comunque in primo piano l'animo più intimo dell'autore napoletano, soprattutto quello politico (tra proletario e piccolo borghese) che lo spinge a scrivere storie che riflettono e fanno riflettere su determinati aspetti e istanze sociali. Se nella prima parte Martone insegue ricordi, immagini e documenti rileggendo molteplici note e appunti, nella seconda parte esplora l'attività artistica e la capacità di cogliere – come Nanni Moretti – i mutamenti sociali e culturali di fine anni Settanta, ragionando sullo sberleffo degli stereotipi imperanti e sulla fragilità dei sentimenti.

Quello di Martone non è dunque un documentario omaggio su un artista quanto più un lavoro mirato a coglierne le sfaccettature, le sfumature ignote ai più, puntando inoltre a far luce sulle scelte che lo hanno portato a conservare la propria poetica anche in produzioni altrui. Si pensi alle tre collaborazioni con Ettore Scola: Splendor (1989), Che ora è dello stesso anno (entrambi in coppia con Marcello Mastroianni, con il quale Troisi si aggiudicò in ex-aequo la Coppa Volpi a Venezia per il secondo titolo) e infine Il viaggio di Capitan Fracassa (1990). In quest'ultima produzione Troisi mette a punto una versione fedele ma allo stesso tempo personale della maschera di Pulcinella, fondendo dunque tradizione e innovazione. «Anche quando cominciai a fare il teatro, a San Giorgio a Cremano, inventai una specie di Pulcinella senza maschera e costume. Si chiamava Pasqualino e nacque perché non mi andava di affrontare Pulcinella, questa maschera così difficile e complicata. Invece la figura raccontata da Scola di Pulcinella uomo, mi piaceva. Come me Pulcinella sfugge dalle regole sociali dalle istituzioni. Scappa da tutto, anche dall'amore».

Laggiù qualcuno mi ama

Cast & credits

| Titolo

Laggiù qualcuno mi ama |

|

| Origine

Italia |

|

| Anno

2023 |

|

| Durata

128 min. |

|

| Evento

73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino |

|

| Regia

Mario Martone |

|

| Produttori

Fabrizio Donvito, Mauro Berardi, Benedetto Habib, Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Giampaolo Letta, Massimiliano Orfei |

|

| Produzione

Indiana Production, Medusa Film, Vision Distribution |

|

| Distribuzione

Vision Distribution |

|

| Sceneggiatura

Anna Pavignano, Mario Martone |

|

| Montaggio

Jacopo Quadri |

|

| Fotografia

Paolo Carnera |