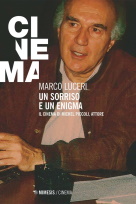

Marco Luceri

Un sorriso e un enigma. Il cinema di Michel Piccoli, attore

Milano-Udine, Mimesis, 2022, 158 pp., 15,00 euro

ISBN 9788857590233

Data di pubblicazione su web 28/06/2023

A pochi anni dalla sua scomparsa, la figura di Michel Piccoli (1925-2020), attore-volto di un certo tipo di cinema francese ed europeo, suscita interesse verso la propria recitazione, che si offre in una vasta filmografia come elemento caratterizzante della propria attorialità. Proprio in questa galassia Marco Luceri individua un percorso i cui punti di snodo sono i tratti salienti della recitazione piccoliana.

Nato come attore teatrale, Piccoli si rivolge inizialmente a un sistema-cinema che, pur non ignorandolo, non lo esalta: in un'epoca in cui la scelta dell'attore segue criteri di peculiarità fisiognomica, infatti, «quello di Piccoli è piuttosto il volto irregolare di un giovane uomo piuttosto comune, privo di elementi in grado di colpire lo spettatore» (p. 21). Tuttavia, la sua capacità di calarsi nei panni dell'inquieto uomo novecentesco, ora nichilista e sconfitto dalla vuotezza dell'esistenza, ora depotenziato della propria virilità di fronte a personaggi femminili inafferrabili, ne fa un interprete di primo piano nel cinema della modernità.

Il titolo stesso del libro ne evidenzia due caratteristiche, oltre a rimarcare, sommessamente, il suo ruolo di attore: l'enigmaticità, punto cardine della «qualité Piccoli» (p. 15), e il sorriso, elemento performativo ricorrente capace di provocare straniamento e discontinuità. Il suo ruolo di interprete non-divistico, di professionista-artigiano lo porta, secondo il concetto mutuato da Louis Jouvet, ad accostarsi meno al ruolo di acteur e più a quello di comédien – operando «per penetrazione e insinuazione […] per evitare i luoghi comuni di quel teatro francese che ripete se stesso secondo formule desuete» (p. 18).

Luceri, pertanto, individua quattro momenti della recitazione di Piccoli, analizzandone gli stilemi in base a temi e periodi. Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, la sua figura attoriale matura sul grande schermo da French cancan (Jean Renoir, 1955) a Lo spione (Jean-Pierre Melville, 1962). Laddove nel primo è «visibile la dimensione angusta in cui al cinema è relegato un attore già trentenne» (p. 25), nel film di Melville la sua recitazione produce una sensazione di straniamento, attraverso movimenti minimi che gli permettono di entrare e uscire continuamente dal personaggio. Questo, difatti, viene considerato da Luceri come l'inizio dell'evoluzione nelle sue potenzialità di espressione, che consentono a Piccoli di sviluppare, nei due decenni successivi, uno stile sempre più declinato secondo il principio della stilizzazione e finalizzato allo straniamento.

Nel secondo periodo è dominante la figura «del maschio in crisi, che si ritrova, suo malgrado, a sperimentare la propria inettitudine di fronte al protagonismo dei personaggi femminili» (p. 12). Mentre il realismo e l'“attore moderno” vanno assumendo maggiore importanza, l'interscambiabilità tra attore e personaggio diventa l'unico modo per trasmettere il senso del reale e la corporeità diviene il fulcro sul quale si innestano le crisi del personaggio maschile, diventando visibili. Piccoli squarcia la mimesis in un'epitome di lungometraggi che ruotano attorno a precise figure femminili (interpretate da Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Romy Schneider), e in particolare ne La Chamade (Alain Cavalier, 1968) lo fa con «la voce leggermente cantilenante, l'uso di una o più oggetti di scena, una gestualità ripetitiva, […] ma soprattutto l'interruzione della battuta con un sorriso inaspettato e inconsueto, totalmente inappropriato allo stato emotivo che dovrebbe esprimere il personaggio» (p. 50).

Tra gli anni Sessanta e Settanta, Piccoli interpreta personaggi isolati e imprigionati nella ripetizione meccanica di azioni e gestualità vuote, tra le quali il suo emblematico sorriso è probabilmente quella principale e meglio identificabile. Luceri guarda all'uomo inetto e spaesato, in cui i tratti dell'interpretazione «intesa come esperienza, come superamento di sé, come spinta alla discontinuità» (p. 66) si cristallizzano su personaggi dotati di corporalità, scatologici, e la sua recitazione si concentra esclusivamente sulla dimensione materiale e tangibile, cosa che accade in particolare in Grandezza naturale (Luis Garcìa Berlanga, 1974).

Nell'ultima parte della sua carriera, la rinnovata esperienza in ambito teatrale trasmette a Piccoli gli stimoli per dedicarsi con una nuova creatività al cinema. Se negli anni Ottanta, infatti, si riscontra una reiterazione delle stesse caratteristiche recitative che lo hanno contraddistinto in precedenza, il teatro gli consente di ritrovare nella recitazione una frontiera che ha al centro sempre la corporeità, ma che ora è quella di un «corpo che invecchia, che si muove non più soltanto dentro uno spazio, ma anche dentro un tempo confuso, inafferrabile e spesso indecifrabile» (p. 98). La presenza fantasmatica e il dialogo con un tempo “altro” intervengono in molti film di questo ultimo periodo, in particolare Ritorno a casa (Manoel De Olveira, 2001) e Habemus papam (Nanni Moretti, 2011), nei quali, messi in dialogo tra loro, il concetto del ritirarsi assume un ruolo cruciale e «diventa l'atto irrinunciabile per tentare di accogliere dentro di sé tutta la possibile pluralità del reale» (p. 117).

Indice

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE: DAL TEATRO AL CINEMA

Come nasce la “qualité Piccoli”

Fisiognomica di un giovane attore

Alla corte del patron: French Cancan

Un personaggio fuori posto: La selva dei dannati

Nel regno delle ombre: Lo spione

CIAO MASCHIO

L’attore moderno

Mobilità immobile: con Brigitte Bardot ne Il disprezzo

La voce, il sorriso e la froideur: con Catherine Deneuve

Fantasia modernista: Le creature

Un diabolico gentiluomo: Bella di giorno

Una sofferta impotenza: La Chamade

Il personaggio come stato mentale: con Romy Schneider (e Claude Sautet)

Senza via di scampo: L’amante

Lui, lei, l’altro: Il commissario Pellissier

Come un addio: Mado

RECITARE LA SENSAZIONE

Un attore alla Bacon

Il corpo e lo spazio: Dillinger è mortoi

Come una liberazione: La grande abbuffata

L’uomo della caverna: Il mangiaguardie

L’attore e il suo feticcio: Grandezza naturale

Cinema d’autore, cinema d’attore: Dieci incedibili giorni

Lontano, lontano: L’amico di famiglia

La meccanica dell’orrore (ritorno a Romy Schneider): Trio infernale

C’eravamo tanto amati (ritorno a Claude Sautet): Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre

Non esistere più: Salto nel vuoto

UN TEATRO DI FANTASMI

Viaggio al termine del cinema

Una stagione all’inferno

Il volto di un’ossessione: Rosso sangue

Nulla cambia, tutto si trasforma: Milou a maggio

Lo specchio magico: Genealogia di un crimine

La ricomposizione impossibile: Bella sempre

Ritirarsi, ovvero l’esperienza del nulla: Ritorno a casa e Habemus papam

APPENDICE

La vita in palcoscenico: intervista a Michel Piccoli

Bibliografia Selettiva

Filmografia